Profile&Biography

Birth

東京都千代田区生まれ、千代田区立小川幼稚園・小川小学校卒業、私立共立女子中学校・高等学校卒業。1973年獨協大学法学部法律学科入学。大学3・4年時にセツ・モードセミナー夜間部に通いクロッキーを学ぶ。1977年4月大学卒業。

197707

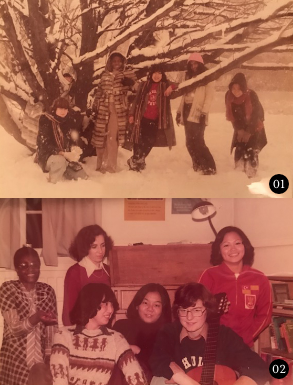

英国留学。ケンブリッジの語学学校で3か月過ごし、10月からはイースト・ライディング・オブ・ヨークシャーの港町キングストン・アポン・ハルから内陸の森林の中にある国立ハル大学に1年間の聴講生として入学し、西洋美術史の講義を受講。日本からの留学生を受け入れたのはほぼ初めてという環境で、舎監と副舎監が統括する伝統的な女子寮スウェイトホールで200人の寮生たちと暮らした。

1978年7月帰国後、家業である貴金属宝石会社で父親の宝石研究家・香取栄一と母親の香取富江をサポート。

198004

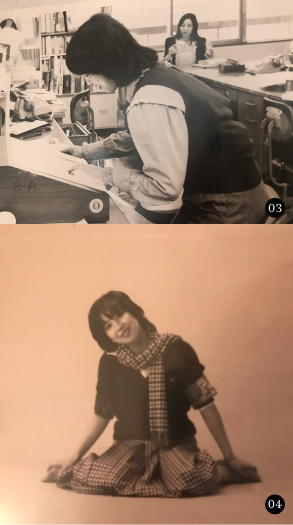

株式会社婦人生活社入社、草分けの育児雑誌、月刊『ベビーエイジ』編集部に所属。大学病院や開業の医師(主に小児科、産婦人科)、発達心理学、児童心理学、家族関係学、女性学等の専門家に取材する日々だった。「むずかしいことをやさしくわかりやすく伝える」記事づくりを心がけた。

学生運動の経験のある先輩たちから労働組合に入るよう“オルグ”され、「自分は個人主義者であり労働組合はちょっと…」などと言っていたが、2年目には労組の執行委員に。主婦の友社、主婦と生活社等の女性誌の会社の労働組合が加盟する婦人誌小共闘の連絡係にもなり、「団結 出版労連」と書かれた赤い腕章を付け、経営側と団体交渉を重ねながら「団交ニュース」を発行するという、本業の月刊誌の編集と組合活動に追われる日々だった。

1985年初頭、緊急の社員総会が開かれ、「全社員の3分の1の希望退職を募る」と社長。組合側としては「希望退職には応じない」との方針を示す。しかし、個人としては、「家庭画報の編集者、即戦力募集」の新聞広告を見つけ、中途入社試験を受けて、転職が決定。希望退職の募集期間が終わってから、1985年6月婦人生活社退職

198506

翌週、1985年6月株式会社世界文化社入社。月刊誌『家庭画報』を中心とする編集局で、家庭画報別冊の茶花のムック本のシリーズ、料理ムック、隔月刊の料理雑誌の編集を担当する。時間外勤務が月200時間を超えることもある激務だったが、本づくりはやはり楽しかった。

1988年6月世界文化社退職。友人らとニューヨークへ向かい、博物館、美術館、大型商業施設、独自のコンセプトのある店舗、評価の高い飲食店を巡り、夜はミュージカルなどの観劇に明け暮れて35日間滞在。

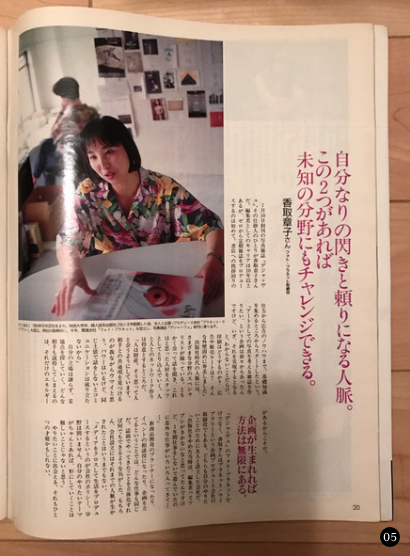

帰国後、民営化して4年目のNTT本社の新規事業にクリエイターとして関わることとなり、元同僚4人を誘って、1989年4月株式会社プラネットライブラリー設立。経営者と労働者がイコールのワーカーズコレクティブの組織として、5人全員が取締役、代表取締役は交代制、エコロジーの視点の新しいライフスタイルを提唱する企画・編集・プロデュース会社だった

NTT本社の仕事としては、地域の電話局を人びとが集うフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション空間にするためのスペースプランニング&プロデュース。東京の代官山と外苑前の電話局の改装とイベントを手始めに、札幌、仙台、新潟、名古屋、金沢、熊本等、全国14カ所へ出張し、それぞれの地域の電話局のスペースプランニングに関わった。小冊子エコロジカル・ライフスタイルブックシリーズを企画・提案。表紙を安西水丸さんに依頼して、『環境にやさしいキッチン』『住まいの省エネ・省資源』など7冊を編集し、NTTから発行された。

企業の仕事と並行し、編集プロダクションとして出版社からムック本の編集や雑誌の記事を請け負っていた。朝日新聞社から創刊されて間もなかった週刊『AERA』の連載コラムについては交代で寄稿。

季刊『四季の味』、月刊『マダム』、『ドレスメーキング』で知られる老舗出版社、鎌倉書房からはムック本を年間8冊ほど請け負っていたが、1994年同社が会社更生法適用に(その後、解散)。債権者説明会にも参加したが、社員の労働債権が優先されるとのことで、外注先のプラネットライブラリーへの1冊分の編集料・原稿料が未払いとなった。

プラネットライブラリーの経営とは別に、フリーランスの編集者&ライターとして取材・執筆・編集に関わっていた。朝日新聞社から発行されていた現代用語事典『知恵蔵』は巻頭の特集記事を3年間担当。定期雑誌『BRUTUS』(マガジンハウス)、『花椿』(資生堂)は準レギュラーだった。

199501

1995年1月17日阪神・淡路大震災発生。発災から9日目に被災地に入り、犬・猫とともに避難生活を送る被災者へペットフードの支援物資を届けつつ被災動物の現状を取材した。その報告が朝日新聞の首都圏版に取り上げられ、それをきっかけに新潮社から声がかかり、新潮社が発行する、地球の森羅万象をグラフィックに展開する月刊誌『SINRA』で同年3月からほぼ常勤のフリーランス編集者&ライターとして働くことになる。

自著も書き下ろすことになり、ジュニア向けの小説『猫のたま吉物語』(双葉社)が出版された。

プラネットライブラリーの運営、定期雑誌の編集・執筆、自著の書き下ろしと多忙な日々を送っていたところ、1998年10月18日早朝、自宅で急性心筋梗塞を発症し、救急車で大学病院に搬送される。緊急カテーテル手術により心臓の冠動脈にステント2個を留置することで一命をとりとめたが、「あなたは過労死するところだったのですよ」と主治医に言われ、これからはもう締め切りの厳しい雑誌の仕事は難しいかもしれないなと思い、退院後は療養しつつ自著の執筆を中心にすることとなった。プラネットライブラリーからは離脱。みずからの体験と心臓血管系の専門医などへの取材に基づき、2000年医療ノンフィクション『突然死!』(河出書房新社)が出版された。

その後は、SINRAでの経験を生かして、地球環境、人と動物の絆、動物福祉・動物愛護をテーマに取材・執筆。2001年『猫への詫び状』(新潮社)、2002年『犬と猫のための災害サバイバル』(学習研究社)、2004年『ペットロス』(新潮社)が出版された。

単発の仕事では、毎日新聞社から発行されている週刊『サンデー毎日』、月刊『小説新潮』(新潮社)などで記事を書いた。

201103

2011年3月11日東日本大震災発生。仙台市、宮城県、岩手県、福島県の被災地と東京を行き来して被災動物について取材。季刊『考える人』(新潮社)にスペシャルレポート「動物たちの3・11」を寄稿した。

NHK「ラジオ深夜便」等、マスメディアからの取材も増えた。

共同通信、時事通信、東京新聞、毎日新聞で連載記事を寄稿していた時期もある。テーマは猫、災害とペット、ペットロスなど。

ドイツの友人宅に10日間滞在して、動物保護施設(ティアハイム)を取材する。毎日新聞日曜版での連載コラム「猫も人も幸せに」(2019年4月~2020年3月)と寄稿記事カルチャースコープ「天皇家と猫」(2024年8月11日)は毎日新聞デジタルの有料記事として現在も閲覧できる。朝日新聞社が運営するペット情報サイト「Sippo」にも記事を寄稿。

ライフワークとして運営する非営利法人「一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会」で2025年4月出版事業を立ち上げ、屋号「もふ出版」と命名。本の企画・編集を進めている。

誕生日:1954年10月20日